在法國生活一年之後,我發現自己更懂得向內探索、獨立勇敢,也學會主動爭取,但是巴黎的治安也讓我提心吊膽,提高的警戒心從此下不去。

不知不覺已經回台灣一年半了,我也即將再次前往巴黎。

前陣子回母校分享交換心得,準備過程中一直在想交換一年對我的影響。老實說,交換前後的生活沒有劇烈的變化,但是心態改變很多,我也深刻意識到環境對人的影響有多大。

在法國的生活當然有讓我法文進步、深度體驗文化、四處旅遊拓展視野、增廣見聞,意識到世界有多大。但比起那些外顯的知識,我更想分享的是心態上的變化,和它對我的生活,乃至價值觀的影響。

懂得向內探索

出國前大三的我很不滿當時的生活狀態,一方面開始焦慮未來發展,另一方面是台大厲害的人很多,好像每個人都有很多side project,為此感到壓力的我也跟著做了很多事,被頭銜和deadline追著跑,不明所以地做了一堆卻不知道為什麼要做。最後我的身心都出狀況,出國也有點落荒而逃的感覺。

出國之後,生活突然多出大把時間獨處,也需要去建立新的社交圈,這時我才突然發現,當別人問我喜歡做什麼的時候,我說不太出來;就算說了我喜歡寫作,我也說不出為什麼我明明喜歡,卻根本沒有在做。這樣不是很矛盾嗎?

於是我(幾乎是半被迫地)花了一段時間靜下來思考:我是誰,我喜歡什麼,我為什麼在巴黎?

這些也是我每次認識人都必定被問到的事,但我一開始甚至會窘迫地說不出來。

在台灣的small talk總是點到為止,聊到讀什麼學校、科系、做什麼工作,好像只要把學歷和頭銜丟出來,大家就自動把後面的事情補齊了。

但法國的問題模板不太一樣。我遇到的small talk通常圍繞著個人生活、興趣,不太深入探討工作,也不總抱怨工作或唸書很累。

一段時間後,我認真思考了自己喜歡的事情、屬於我的特質、我重視的價值、未來想繼續探索的領域等,並一次次嘗試有自信地說出口,才能開始在這類場合有些談資。(當然也有超多失敗的嘗試)

此外,我也會認真記住假日或課後參加的活動、去的博物館,生活中有趣的小事等等,因為那些才是「我之所以為我」的證據。

我想,也是因為出國,我才有這麼多場合和來自世界各地的人交流,從而逼迫我去思考自己是誰、到底要往哪裡去——是這個向外碰撞的過程,讓我得以向內探尋自我。

變得獨立勇敢

陡然之間,除了錢不是自己賺,其他食衣住行都要靠自己了,再加上留學生在巴黎面臨的問題和狀況千奇百怪,解決怪問題是家常便飯。

我最怕的是法國的行政。去前就聽說一堆鬼故事,所以我對於赴法要辦理的各種行政業務可說是競競業業、不敢鬆懈。尤其,身為外國人,程序已經複雜許多,更有許多狀況我們是毫無措辭又求告無門的。

但是,行政業務已經是最基本的挑戰。在巴黎陸續申請了房補、電話號碼、交通卡(還重辦三次)、銀行開戶、房屋保險、醫療險,還有一個銀行向我推銷的訴訟險,靠著上網找中英法文資訊、問認識的人、打電話或親自到辦公室等等,我每一關都算是有驚無險地通過了。

真正熬死人的是罷工和施工。RER D 作為最惡名昭彰的近郊火車,是我每天去巴黎最主要的交通工具,偏偏它超常罷工、司機人手不足,還一天到晚施工。RER D 每個月都會在網站上放施工圖,我後來學會看這張圖來判斷北上和南下的車況,來決定當天的交通組合。多虧了這條線,我對於每條進巴黎的路線都熟稔於心,甚至一路走到巴黎都沒問題。(我對台北台中都沒有這麼熟!)

除此之外,我必須開始做飯aka設法在有限的預算、我糟糕的廚藝和挑剔的胃口之間取得平衡。第一次沒有爸媽幫忙搬宿舍的我,也必須經歷從 1 小時車程外的 IKEA 把寢具日用品搬回郊區的交通負重地獄特訓。

而且我的交友圈突然縮小很多,不僅無法和朋友實體見面,時區不同也讓聯絡變得不似以往輕易;在法國新認識的朋友不夠熟,我的法文也常不夠好到可以描繪細微的情緒變化。所以在法期間,不僅在情緒上要被迫獨立,在交友和約會上也常常體會到「只有自己才是自己最大的依靠」,從而變得更懂得保護自己。

聽起來好像都是困難的經驗,但正是這段痛苦的 Adulting ,讓我變得獨立、勇敢、自信,因為在每次驚險克服難關的經驗裡,我都在重複建立對自己的信心。而我也知道這份信心並非毫無根據,因為它來自我為自己細心籌謀、衝鋒陷陣的過程。

我人生中的第一次規劃旅行、獨旅、去酒吧跳舞、參加罷工示威、被甩、搭廉航、搭巴士跨國,還有種種族繁不及備載的第一次,都是在交換期間發生的。這些異鄉學著獨立的摸索和體驗,都是錢買不到的珍貴回憶。

懂得主動出擊

延續上一點的內容,我認為這些解決問題的經驗讓我深刻意識到 “Eevryone’s out for themselves.”

我阿公常說「在家日日好,出外朝朝難」,他每次說這句話我都會偷哭,因為我真的只有自己。

雖然有很好的朋友在巴黎,但每個人都有自己的事情要顧,不可能總是依賴朋友;何況大家都是留學生,處境大同小異,聚在一起抱怨完了,回家後還是要自立自強,和設計得超爛的網站、永遠打不通的客服、總是登記錯資料的各種機構來回纏鬥八百回合。

在巴黎,我每天都在練習為自己爭取的技巧。從在火車上叫別人不要推擠、殺到各種辦公室要資料,到被性騷擾的時候要求對方道歉,我每天都在實踐這個”Eevryone’s out for themselves.” 的道理。我學著法國人在街頭高喊那樣,一點點放下無謂的自尊心和過剩的謙虛,練習說出自己的需求,勇敢地去爭取。

有了這段經驗,我也因此更加感恩願意幫助我的所有人,因為我了解到有些知識需要辛苦甚至慘痛的經驗累積。所以現在如果我的經驗能幫到別人,我也會覺得很開心。

更開放的心態

我在巴黎認識了各種族裔國家,背景各異的人。我們來自世界各地,因為各式各樣的原因聚集在巴黎,我認識了西班牙酷兒、黎巴嫩哲學博士、阿富汗抽菸酷女、從沒用過筷子的非裔音樂人、土生土長的巴黎工程師、Ouigo的車掌(他甚至跟我在坎城遇到的中國女生談戀愛超級爆扯)、發的巴西/摩洛哥/法國同學,有煮飯超好吃的中國朋友,也有一聽說我是台灣人就不跟我說話的中國人(?)

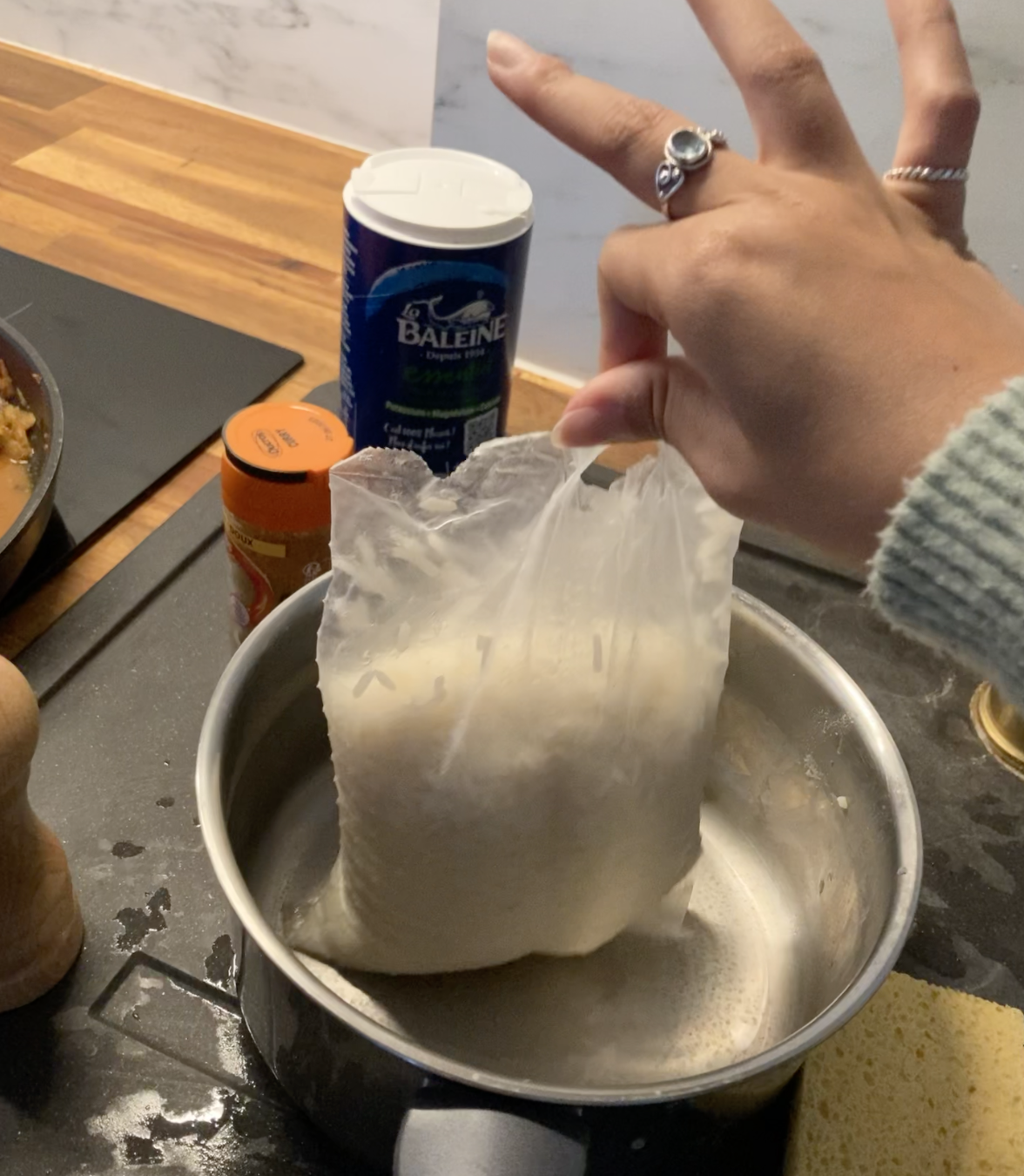

在這麼多元的地方,我接觸到了各國文化和料理,也學著用更開放的心態,用「感到有趣」的心情去接納不同之處,例如說法國超市有賣一種速食米,是裝在塑膠袋裡整個丟進熱水煮⋯⋯那一開始真的超出我的理解範圍,但法國朋友一臉理所當然⋯⋯

總之,我後來學會,用更少的預設生活,既來之則安之,心情會更輕鬆啦。

回不去的警戒心

和在許多治安不好的城市生活一樣,在巴黎生活講求「膽大心細」。

身為一個亞洲面孔的女子,獨身走在巴黎街頭,尤其是一些治安不好的地區,常常心跳得比警鈴響亮。

我曾經在北站目睹一個要扒我的黑人大叔,一隻手已經掠過我的包包,此時我默默地把包包往後縮,那個大叔才假裝若無其事地離開。

我們後來上了同一輛火車,我不小心和他對視,彼此心知肚明這個扒未遂與被扒未遂的關係。我的心跳得癲狂,怕到放棄座位,站到雙層火車的下層,暗自祈禱他不要和我同一站下車。

還有一次在出五號線時和朋友一起被搶,故事始末在此:

還有被若干醉漢騷擾、被路人用各種亞洲語言Catcall打招呼、被怪人搭訕、性騷擾等等故事,都讓人不得不謹慎提防。例如,我出行時必帶有拉鍊的包包,冬天必將包包背在外套裡,鬧市不拿手機或必用兩手握手機、站在月台必將後背貼緊牆面,眼觀四面耳聽八方,我甚至不敢將電腦留在星巴克座位,寧可直接放棄座位也不願讓財物遠離視線。

現在雖然已經回到台灣,但只要有人靠我比較近,我就會下意識地警覺、拉開距離躲避——這份回不去的警戒心,絕對是巴黎帶給我的改變之一。

結語

很多人對法國或巴黎充滿著浪漫的想像,我也曾經是追逐這份想像的一員。但實際在當地生活之後,卻發現在法國生活(除非超級有錢)不太可能過得和在台灣一樣優雅,甚至可說常常狼狽不堪。

然而,就是這樣的一個地方,迫使我直面自我、硬著頭皮迎上種種生活的難題。我覺得自己在巴黎長大了很多,對爸媽還有台灣的一切更是充滿感激。現在想回去,也有部分是覺得旅居的自己真的充滿勇敢的光,想再回去闖一次。

身在變化的年紀,我至今仍然對許多事情感到迷茫困頓,因此本文提到的變化,也不僅是來自這個城市,亦來自於我個人的狀態轉換。

但不變的是,我希望能夠透過真實的分享,呈現留學生活除了旅遊、練語言之外,更貼近生活、更私密且真心的片刻。

(恭喜讀完3454個字)

想看更多留法心得 / 語言學習內容,歡迎動動手指訂閱✨

發佈留言

很抱歉,必須登入網站才能發佈留言。